Eksistensi jurnalis perempuan di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka dianggap menjadi pilar penting dalam dunia jurnali stik, tidak lagi hanya menjadi pelengkap. Kehadiran jurnalis perempuan membawa perspektif baru, terutama dalam isu-isu sosial, gender, dan kemanusiaan, yang sering kali terabaikan dalam pemberitaan arus utama. Banyak jurnalis perempuan yang berhasil menempati posisi strategis, mulai dari reporter andal di lapangan hingga pimpinan redaksi yang menentukan arah kebijakan media.

Namun, di belakang narasi keberhasilan ini, terdapat realitas pahit yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tidak serta-merta menjamin keselamatan, keamanan, dan kesetaraan. Berbagai survei dan riset menunjukkan bahwa jurnalis perempuan masih menghadapi tantangan serius yang mengancam karier dan kesejahteraan mereka.

Ancaman di Ruang Digital dan Fisik

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi jurnalis perempuan adalah ancaman kekerasan, yang kini tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Mereka rentan menjadi sasaran KBGO dan doxing, di mana informasi pribadi mereka disebarkan secara daring dengan tujuan intimidasi atau pelecehan. Riset dari PR2Media (2021), yang menyurvei 1.256 jurnalis perempuan, menemukan angka yang mengkhawatirkan, 85,7% pernah mengalami kekerasan sepanjang karier mereka. Sebagian besar kasus ini melibatkan pelecehan verbal dan intimidasi yang terjadi di ranah online.

Saat menjalankan tugas liputan, jurnalis perempuan juga menghadapi risiko kekerasan fisik dan verbal. Bentuk pelecehannya beragam, mulai dari ajakan tidak senonoh dari narasumber, ancaman, hingga sentuhan fisik yang tidak diinginkan seperti dicubit, dicolek, atau diraba. Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada Januari 2023 mencatat bahwa 58,9% jurnalis perempuan pernah mengalami body shaming, 51,4% mengalami catcalling, dan 48,6% mengalami pelecehan daring. Perlakuan ini tidak hanya mengganggu secara fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis mendalam, seperti trauma dan kecemasan, yang berdampak besar pada pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka.

Parahnya, ruang redaksi yang seharusnya menjadi tempat aman pun tidak luput dari ancaman. Kekerasan di lingkungan kerja kerap terjadi, dan pelakunya bisa datang dari atasan, rekan kerja, atau bahkan narasumber saat di luar kantor. Ini menunjukkan bahwa ancaman bagi jurnalis perempuan tidak mengenal batasan tempat.

Diskriminasi dan Kesenjangan

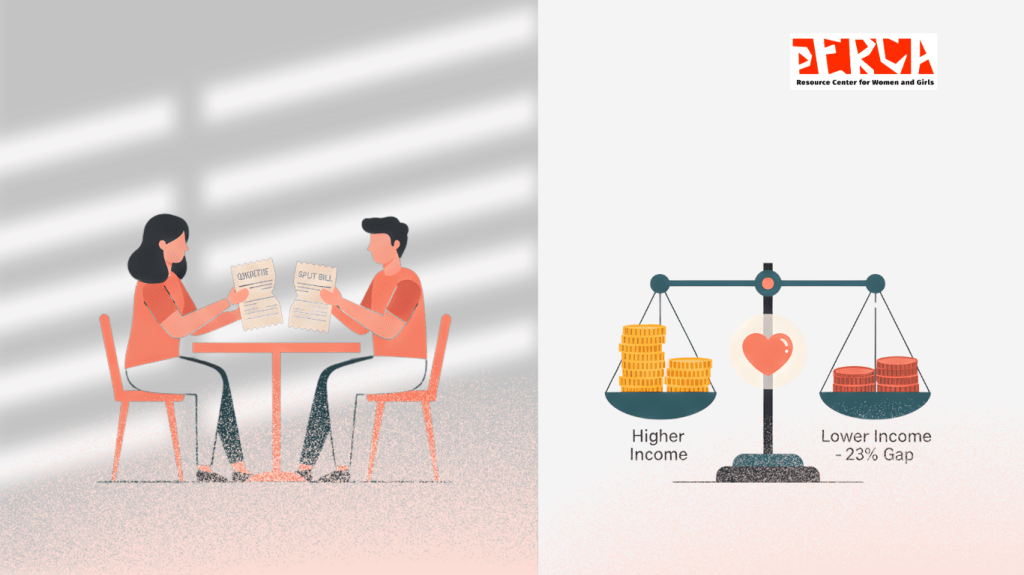

Eksistensi meningkat, tetapi jurnalis perempuan masih menghadapi diskriminasi struktural di industri media. Keterwakilan mereka di posisi pengambil keputusan masih sangat rendah. Data AJI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa hanya sekitar 6% jurnalis perempuan yang menduduki posisi redaktur atau pimpinan redaksi. Angka ini mencerminkan minimnya peluang promosi bagi jurnalis perempuan, yang sering kali terhalang oleh bias gender dan budaya patriarki di dalam organisasi atau tempat kerja.

Riset dari VOA Indonesia dan AJI (2022) mengungkapkan bahwa 29,6% jurnalis perempuan merasa mengalami diskriminasi dalam hal penugasan. Mereka cenderung diberikan tugas yang dianggap “ringan” atau “feminin”, seperti meliput isu sosial dan hiburan, sementara liputan investigasi atau politik yang dianggap lebih bergengsi sering kali diberikan kepada rekan laki-laki. Selain itu, 17% jurnalis perempuan juga menghadapi kesenjangan upah yang tidak setara dengan rekan laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama.

Budaya Patriarki dan Lemahnya Penegakan Hukum

Dua faktor utama yang menjadi akar dari masalah ini adalah budaya dan sistem hukum. Pertama, konsep budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lebih lemah dan berada di “kelas dua”, sehingga pandangan ini membenarkan tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum. Sekalipun Indonesia telah memiliki payung hukum seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasinya masih menjadi tantangan besar. Banyak kasus kekerasan, terutama di ranah digital, yang sulit diproses secara hukum. Selain itu, korban sering kali menghadapi stigma dan juga minimnya dukungan dari aparat penegak hukum, yang masih menyalahkan korban atas insiden yang terjadi.

Organisasi jurnalis seperti AJI telah mengambil langkah proaktif untuk melindungi anggotanya. Di Yogyakarta misalnya, AJI memiliki divisi khusus untuk advokasi gender yang menyediakan pendampingan komprehensif, baik secara litigasi (bantuan hukum melalui LBH) maupun non-litigasi (pendampingan psikologis, rumah aman, dan bantuan kesehatan). Namun, upaya ini tidak bisa hanya berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Dewan Pers, pimpinan media, dan pemerintah, untuk menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar aman dan setara. Perlindungan dan pemberdayaan jurnalis perempuan bukan hanya soal hak individu, melainkan merupakan kunci untuk memastikan masa depan jurnalisme Indonesia yang berkualitas, berimbang, dan kuat.

Dengan menegakkan keadilan dan menciptakan budaya yang menghargai kesetaraan, kita tidak hanya melindungi hak jurnalis perempuan, tetapi juga memperkuat pilar demokrasi dan kebebasan pers di negeri ini.

Sumber:

PR2Media. (2021). Laporan Riset Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan di Indonesia.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (Januari 2023). Laporan Survei Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (2012). Data Keterwakilan Jurnalis Perempuan di Posisi Redaktur.

VOA Indonesia & Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (2022). Laporan Riset Diskriminasi dan Kesenjangan di Industri Media.

Profil singkat: Nata, mahasiswa semester akhir pada salah satu kampus di Yogyakarta. Kini hanya menunggu hari wisuda. Sehari-hari ngomongin soal isu perempuan tapi ditulisin (lebih sering di second account ). Memiliki hobi jajan dan jalan jalan.

Tinggalkan komentar